幼稚園班級群裡時不時會有寶媽說孩子今天有點哭鬧,不願意上幼稚園。

孩子之前一直好好的,為什麼突然間就又哭又鬧不願意上幼稚園了呢?表面上看是孩子不聽話、無理取鬧,但深層的原因父母要清楚地知道。

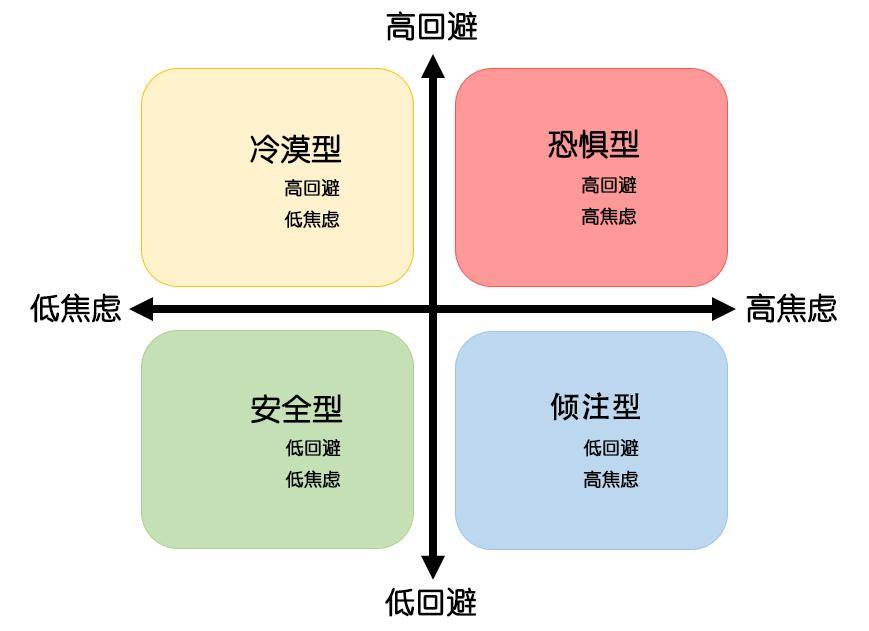

心理學家艾斯沃斯提出嬰兒與主要的撫養者之間最初的社會性聯結就是依戀,依戀關係是嬰兒情感社會化的重要標誌。

剛出生的孩子完全沒有生存能力,這時候的孩子對待周圍的人都是同一種社會反應。

3個月左右的孩子開始出現有差別的社會反應,孩子對于自己熟悉的人會逐漸產生依賴。與此同時媽媽這個角色是孩子產生依賴最多的人。

不同的孩子對于媽媽的依戀程度完全不同,具有積極依戀關係的孩子能夠準確處理與媽媽的分離,明白這種分離並不會改變什麼,能夠對這種分離作出準確的反應。

相反,具有消極依戀的孩子此時就會出現完全相反的行為,孩子會懼怕與媽媽分離,內心極度缺乏安全感,認為媽媽的離開是永久性的,很難容忍媽媽的離開。

這時候孩子表現出來的狀況很可能就是大哭大鬧,任誰也沒辦法阻止。

心理學家皮亞傑認為孩子的認知結構發展是有一定規律性的,2-7歲的孩子屬于前運算階段。

這個階段的孩子有個很重要的特點就是「自我中心主義」,也就是說孩子的認知會以自我為中心,並且認為其他人的想法與自己的想法保持一致。

當孩子不想上幼稚園的時候,她會認為媽媽或者爸爸的想法與自己一樣。

可是當媽媽或者爸爸強迫自己一定要去上學的時候,孩子內心會產生一種矛盾的情緒,內心的秩序感會被打亂並且孩子會感到手足無措。

她不知道自己應該如何去做,大哭大鬧也就成為孩子表達內心的一種最直接的方式。

給予孩子足夠的安全感

安全感不是某個時刻的給予,而是浸潤在生活中的點點滴滴。父母在生活中要時時刻刻把自己對于孩子的愛充分地表達出來,讓孩子能夠體會到爸爸媽媽是愛自己的並且這種愛是能夠持續性的。

即使孩子做錯了事,父母第一時刻要做的不是懲罰與責駡,父母要能夠冷靜地看待孩子出現的問題,理性地分析事情的來龍去脈,幫助孩子找到出現問題的根本原因,從源頭上給予孩子指導和引導。

任何時刻父母要保持自己的冷靜與支持的態度,這種隱形的內在力量會慢慢蓄積在孩子的身體和血液當中,最終融合成孩子人格的一部分,幫助孩子變得更加強大,有勇氣去眼前的困難。

理解尊重孩子認知發展規律

孩子的認知從嬰兒期的感知運動階段會逐步發展到青春期的形式運算階段,每個階段當中孩子都存在一定的常規特點。

父母要充分了解孩子認知發展的整個過程及心理發展特點,對于幼兒期(2-7歲)的孩子要給予足夠的空間,給孩子設置一定的目標讓孩子能夠慢慢實現。

當孩子能夠逐步達到目標,獲得主動權的時候,孩子就能不斷地克服內心的自卑感,慢慢變得自信大方。

這個時候的孩子是一個善于溝通表達的孩子,對于上幼稚園這件事孩子也更懂得如何處理和欣然接受。

另外,倘若孩子是因為突然害怕去幼稚園,父母可以多跟老師溝通,看看幼稚園裡是不是發生了一些令孩子害怕的事情。

例如,孩子之間發生一些口角或者打鬧,這種情況對于性格比較柔弱的孩子來說是難以接受的事情。

孩子會認為自己在幼稚園是不安全的,自己會被人打,害怕的負面情緒就會讓孩子拒絕上幼稚園。

這時候父母一定要多方面溝通和了解真實原因,找到分析孩子懼怕的真正因素,給孩子樹立正面的幼稚園形象,化解孩子內心的矛盾和害怕的情緒,讓孩子重新找到快樂的時光。

孩子哭鬧都只是表面現象,只有真正了解孩子發展規律和認知規律的父母才更懂得孩子。願你能夠不斷地努力嘗試,走進孩子的內心。

今日話題:你家孩子會突然不想上幼稚園嗎?你是如何處理的?在評論區留言說一說吧!